한국의 세계문화유산과 무형유산

컨텐츠 정보

- 0댓글

-

본문

한국의 세계문화유산과 무형유산

1. 세계문화유산

세계문화유산은 유네스코 '세계 문화 및 자연 유산의 보호에 관한 협약'에 의거하여 세계유산목록에 등재된 문화재를 말한다. 역사, 예술 학문적으로 뛰어난 보편적·세계적 가치를 가지고 있는 인류의 소중한 문화유산을 보호하기 위해 유네스코 세계유산위원회가 지정한다. 한국에는 2015년 7월 등재된 백제역사유적지구를 포함해 총 12개의 세계문화유산이 있다.

유네스코가 지정하는 세계유산은 특성에 따라 문화유산, 자연유산, 복합유산으로 분류되는데 이중 77.5%가 문화유산이다. 2015년 기준 등재된 세계유산은 총 1031건으로 문화유산 802건, 자연유산 197건, 복합유산 32건 등이다. 국가별로는 이탈리아(51), 중국(48), 스페인(44)이 선두를 달리고 있으며 프랑스(41), 독일(40), 멕시코(33), 인도(32) 순이다. 한국은 12개, 북한 2개, 일본은 19개다.

문화유산은 역사적·과학적·예술적 관점에서 세계적 가치를 지니는 유적이나 건축물, 문화재적 가치를 지닌 장소를 뜻한다. 자연유산은 생물학적 군락이나 지질학적 생성물, 멸종위기에 처한 동식물 서식지 등이며 복합유산은 문화유산과 자연유산의 특징을 동시에 충족하는 유산을 말한다.

세계유산으로 등재되면 훼손 방지와 영구 보존을 위해 유네스코의 기술 자문을 받게 된다. 유산을 보존하는 데 있어 재정적으로 어려움을 겪는 국가에는 유산 훼손을 막기 위해 유네스코에서 지원을 해준다.

문화재청은 "세계유산으로 등재되면 국내외의 관심과 지원을 높일 수 있는데다 한 국가의 문화수준을 가늠하는 척도로서도 작용한다"면서 "해당 정부의 추가적인 관심과 지원으로 보존계획 및 관리의 수준이 향상되면 인지도가 높아지고 방문객이 늘어나 고용기회 및 수입이 늘어날 수 있다"고 설명했다.

2. 우리나라의 유네스코 세계유산 12개

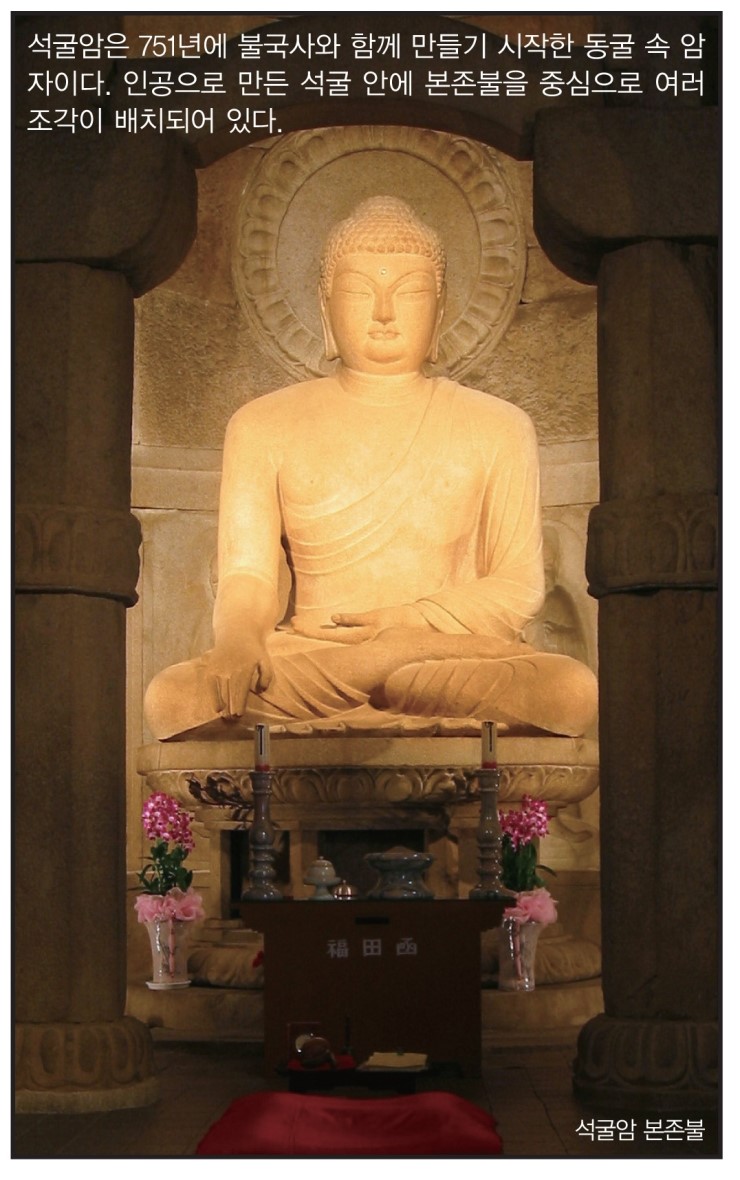

① 석굴암과 불국사 (1995년)

석굴암(石窟庵)과 불국사(佛國寺)는 신라 시대에 만들어진 고대 불교 유적이다. 석굴암은 불상을 모신 석굴이며, 불국사는 사찰 건축물인데, 신라인들의 예술 감각과 뛰어난 기술로 만든 불교 건축과 조각은 동북아시아 고대 불교예술의 최고 걸작 중 하나로 꼽히며, 부처의 나라를 지상에 구현했다는 찬사를 받았다.

② 종묘 (1995년)

서울시 종로구에 있는 종묘(宗廟)는 조선 시대 역대 왕과 왕비의 신위를 모시고 제사를 지내는 사당이다. 독특하게도 건축물과 함께 제사, 음악, 무용, 음식 등 무형 유산이 함께 보존되고 있으며 오늘날까지 정기적으로 제례가 행해진다는 점에서 종묘의 문화유산 가치는 더욱 높아지고 있다.

③ 해인사 장경판전 (1995년)

해인사(海印寺) 장경판전(藏經板殿)은 13세기에 제작된 팔만대장경(八萬大藏經)을 봉안하기 위해 지어진 목판 보관용 건축물이다. 이는 과학적으로 적절한 온도 및 습도 조절이 가능한 구조를 갖추었기 때문에 600년이 넘도록 대장경판이 변형되지 않고 보존될 수 있었다.

④ 화성 (1997년)

화성(華城)은 경기도 수원에 있는 조선 시대의 성곽이다. 정조(正祖)가 부친의 묘를 옮기면서 읍치소를 이전하고 주민을 이주시킬 수 있는 신도시를 건설하기 위해 방어 목적으로 조성했는데, 새로운 시설을 도입, 동서양의 축성술과 우리나라의 과학기술이 집약된 동양 성곽의 백미이다.

⑤ 창덕궁 (1997년)

창덕궁(昌德宮)은 서울시 종로구에 위치한 조선 시대의 궁궐이다. 건축과 조경이 잘 조화된 종합 환경디자인 사례이면서 동시에 한국적인 공간 분위기를 읽게 하는 중요한 문화유산으로, 정형적인 우리나라 궁궐 배치에서 벗어나 창의성을 보여주는 훌륭한 사례이다.

⑥ 경주 역사 지구 (2000년)

경주 역사 지구에는 신라의 천년 고도인 경주의 역사와 문화를 담고 있는 조각, 탑, 사지, 궁궐지, 왕릉, 산성을 비롯해 신라 시대의 여러 뛰어난 불교 유적과 생활 유적이 집중적으로 분포되어 있다. 남산지구, 월성지구, 대릉원지구, 황룡사지구, 산성지구 총 5개 지구로 이루어져 있다.

⑦ 고창, 화순, 강화의 고인돌 (2000년)

한국의 고인돌은 거대한 바위를 이용해 만들어진 선사시대 거석기념물로 무덤의 일종으로 선사시대 문화를 집약적으로 보여준다. 한 지역에 수백 기 이상의 고인돌이 집중 분포하고 있으며 다양한 형식과 밀집도는 세계적으로 유례를 찾기 어려울 정도라고 한다.

⑧ 제주 화산섬과 용암 동굴 (2007년)

총면적 18,856ha! 세계적 규모의 천연동굴과 멸종위기종의 서식지가 분포하는 제주 화산섬과 용암 동굴(Jeju Volcanic Island and Lava Tubes)은 거문오름용암동굴계, 성산일출봉 응회구, 한라산의 총 세 구역으로 구성되어 있다. 지질학적 특성과 발전 과정 등 지구의 역사를 잘 보여주는 우리나라 유일의 자연유산이다.

⑨ 조선 왕릉 (2009년)

18개 지역에 흩어져 있고 총 40기에 달하는 조선왕릉은 조선왕조를 대표하는 건축양식이자 현재까지도 제례의식이 거행되는 중요한 유적지이다. 5,000년에 걸친 한국과 동아시아 무덤 발전의 중요한 단계를 보여준다.

⑩ 한국의 역사마을 : 하회와 양동 (2010년)

우리나라의 전통 생활양식이 그대로 전승되고 있는 하회(河回)마을과 양동(良洞)마을은 500여 년 동안 엄격한 유교의 이상을 따랐던 조선 시대의 문화를 가장 잘 보여주고 있다.

⑪ 남한산성 (2014년)

남한산성(南漢山城)은 조선시대(1392~1910)에 유사시를 대비하여 임시 수도로서 역할을 담당하도록 건설된 산성이다. 축성술의 기술적 발달을 잘 보전하고 있는 산성 건축의 대표적인 문화재로, 성곽 안쪽에는 당시에 만들어진 다양한 형태의 군사, 민간, 종교 시설 건축물의 증거가 남아있다.

⑫ 백제역사유적지구 (2015년)

백제의 옛 수도였던 3개 도시(공주, 부여, 익산)에 남아있는 유적들은 백제 왕국의 고유한 문화, 종교, 예술미를 보여주는 탁월한 증거이며 이를 일본 및 동아시아로 전파한 사실을 증언하고 있는 세계유산이다

3. 무형유산 17개

1. 종묘제례 및 종묘제례악 (2001.5 유네스코 세계무형유산으로 지정 )

종묘제례란 종묘에서 행하는 제향의식으로, 조선시대의 나라제사중 규모가 크고 중요한 제사였기 때문에 종묘대제라고도 불린다. 종묘제례악은 조선왕조 역대 임금과 왕비의 위패를 모신 종묘에서 제사를 드릴 때 의식을 장엄하게 치르기 위하여 연주하는 기악과 노래, 춤을 말한다.

2. 판소리 (2003.11 유네스코 세계무형유산으로 지정 )

민속악의 하나로 광대의 소리와 그 대사의 총칭이다. 2003년 11월 7일 유네스코 '인류구전 및 세계무형유산걸작'으로 선정되어 세계무형유산으로 지정되었다.

판소리는 조선 중기 이후 남도지방 특유의 곡조를 토대로 발달한, 광대 한 명이 고수 한 명의 장단에 맞추어 일정한 내용을 육성과 몸짓을 곁들여 창극조로 두서너 시간에 걸쳐 부르는 민속예술형태의 한 갈래이다.

3. 강릉단오제(2005.11 유네스코 세계무형유산으로 지정 )

강원도 강릉시에서 단오날을 전후하여 서낭신에게 지내는 마을굿.

장장 50일 간에 걸친 대대적인 행사로, 단오굿과 관노가면극(官奴假面劇)을 중심으로 한 그네. 씨름. 줄다리기. 윷놀이. 궁도 등의 민속놀이와 각종 기념행사가 벌어진다.

옛날에는 관(官)에서 주도하여 행하여졌으나, 지금은 민간주도형으로 바뀌었다.

강릉단오제의 근원설화로는 대관령산신으로 모신 김유신 설화와 대관령국사서낭신인 범일국사 설화가 있다. 그리고 후대로 내려와 국사서낭신과 부부신이 여국사서낭신에 대한 설화가 전해지고 있다.

4. 강강술래 ( 2009. 9. 30 유네스코 세계무형유산으로 지정 )

전통적인 전승지역은 한반도의 서남부 지역으로, 1966년 국가에서 무형문화재로 지정한 이래 전라남도 해남군 및 진도군 일원에서 전통적인 전승이 이루어지고 있고, 이를 바탕으로 현재는 전통 예술 공연을 통해 국내외에 많이 소개되고 있다.

강강술래의 다른 명칭은 강강수월래, 광광술래, 광광광수월래, 오광광광수월래이다.

강강술래는 인류 문화 다양성의 원천을 보여 주었고 인류의 창의성을 증명하는데 기여 했으며 해당 유산을 보호하고 증진할 수 있는 보호조치, 즉 정부의 적극적인 보존지원 정책 부문을 충족했다고 볼 수 있어 유네스코 무형유산으로 등재되었다.

5. 남사당놀이 ( 2009. 9. 30 유네스코 세계무형유산으로 지정 )

조선후기 남사당패가 농ㆍ어촌을 돌며 주로 서민층을 대상으로 했던 놀이로 풍물놀이, 버나(대접 돌리기), 살판(땅재주), 어름(줄타기), 덧보기(탈놀이), 덜미(꼭두각시놀음)가 이어진다.

양반사회의 부도덕성을 놀이를 통해 비판하고 민중의식을 일깨우는 역할을 했다. 전통적으로 특정한 전승지역은 없으며, 현재 중요무형문화재 남사당놀이는 서울무형문화재 전수관을 중심으로 전국적인 전승활동을 하고 있으며, 경기도 안성을 중심으로 안성남사당놀이가 전승활동을 하고 있다.

6. 영산재 ( 2009. 9. 30 유네스코 세계무형유산으로 지정 )

영산재는 중요무형문화재 제50호이다. 한국불교태고종 '봉원사'를 중심으로 전국 사찰에서 초종파적으로 거행되고 있다. 49재의 한 형태로 영혼이 불교를 믿고 의지함으로써 극락왕생하게 하는 의식이다. 해금, 북, 장구 등을 연주하고 바라춤, 나비춤 등을 추며 영혼에 제사를 지낸다.

7. 제주칠머리당영등굿 ( 2009. 9. 30 유네스코 세계무형유산으로 지정 )

제주시 건입동에 있는 신당인 칠머리당에서 마을 수호신에게 하는 굿으로 영등신에 대한 제주도 특유의 해녀신앙과 민속신앙이 담겨 있으며 우리나라에서 유일하게 해녀가 하는 굿이다.

8. 처용무 ( 2009. 9. 30 유네스코 세계무형유산으로 지정 )

궁중무용 가운데 유일하게 사람 형상의 가면을 쓰고 추는 춤으로 가면과 의상 음악 춤이 어우러진 무용예술이다. 통일신라시대 처용이 아내를 범하려던 역신(疫神.전염병을 옮기는 신) 앞에서 자신이 지은 노래를 부르며 춤을 춰서 귀신을 물리쳤다는 설화를 바탕으로 한다.

9.가곡(2010년 11월 유네스코 세계무형유산으로 지정)

가곡은 시조시(우리나라 고유의 정형시)에 곡을 붙여서 관현악 반주에 맞추어 부르는 우리나라 전통음악으로, ‘삭대엽’ 또는 ‘노래’라고도 한다. 가곡의 원형은 만대엽, 중대엽, 삭대엽 순이나 느린 곡인 만대엽은 조선 영조 이전에 없어졌고, 중간 빠르기의 중대엽도 조선말에는 부르지 않았던 것으로 알려져 있다.

지금의 가곡은 조선 후기부터 나타난 빠른 곡인 삭대엽에서 파생한 것으로, 가락적으로 관계가 있는 여러 곡들이 5장형식의 노래모음을 이룬 것이다.

가곡은 변화 없이 오랜 세월 명맥을 유지해 왔으며 예술적 가치가 높은 음악이다.

10.대목장 (2010년 11월 유네스코 세계무형유산으로 지정)

대한민국에서는 나무를 다루는 사람을 전통적으로 목장, 목공, 목수라 불렀다.

기록상으로 보면 목장은 삼국시대부터 있었다. 이 목장 가운데 궁궐이나 사찰 또는 가옥을 짓고 건축과 관계된 일을 대목이라 불렀고, 그 일을 하는 장인을 대목장이라 불렀다. 설계, 시공, 감리 등 나무를 재료로 하여 집을 짓는 전 과정의 책임을 지는 장인으로서, 오늘날 건축가를 일컫는 전통적 명칭이 대목장이다.

대한민국의 전통적 건축기법은 예로부터 목수들에 의해 전해 내려왔다. 그 중에서 목수의 우두머리인 대목장의 역할은 많은 장인들을 지휘 통솔하는 능력뿐 아니라, 건축과 관련된 모든 기술과 기법을 충분히 갖춘 이들만이 수행할 수 있는 것이다.

11.매사냥 (2010년 11월 유네스코 세계무형유산으로 지정)

매사냥은 매를 훈련하여 야생 상태에 있는 먹이를 잡는 방식으로 4000년 이상 지속되고 있다. 아시아에서 발원하여 무역과 문화교류를 통해 다른 지역으로 확산된 것으로 생각된다.

과거에 매사냥은 식량 확보 수단으로 사용되었으나, 현재는 자연과의 융화를 추구하는 야외활동을 자리매김 했으며 60개 이상 국가에서 전승되고 있다.

매를 길들이는 매 주인은 매방에서 매와 함께 지내며 매와 친근해지도록 한다. 매사냥은 개인이 아니라 팀을 이루어서 하며, 꿩을 몰아주는 몰이꾼(털이꾼), 매를 다루는 봉받이, 매가 날아가는 방향을 봐주는 배꾼으로 구성되고 있다.

‘시치미 떼다’라는 속담도 매사냥에서 나왔는데, 매 주인이 자신의 매임을 표시하기 위해 붙이는 이름표(소뿔을 갈아 길이 5㎝ 정도의 조각에 이름을 새김)를 ‘시치미’라고 한다.

12 줄타기

1976년 6월 30일 중요무형문화재 제 58호로 지정되었다.

‘줄어름타기’라고도 한다. 한문으로는 고환(高絙) ·무환(舞絙) ·환희(絙戱)라고도 한다.

13. 택견

1983년 6월 1일 중요무형문화재 제76호로 지정되었다.

인류의 원시적인 호신술에서 나온 맨손 겨루기 무예이다. 발을 많이 쓰기 때문에 발로 하는 놀이라 하여 각희라고도 하며 차고 때리는 격술보다는 상대의 힘이나 허점을 이용하여 차거나 걸어서 넘어뜨리는 동작을 기본으로 한다.

14. 한산 모시 짜기

1967년 1월 16일 중요무형문화재 제14호로 지정되었다.

모시[紵 ·苧]는 마(麻)에 속하는 다년생 초본 (草本)으로 삼을 가늘게 하여 만든 베를 전이라 하고 전이 가늘고 하얀 것을 저(紵)라고 한다. 그러나 통상 우리가 사용하는 모시는 모시풀의 껍질을 벗겨 삼베와 같은 과정으로 만든 것이다. 그것을 모시베[絟布]라 하고 날을 아주 가늘게 짠 모시베를 세모시베[細紵布]라 한다.

15. 김장, 김치를 담그고 나누는 문화

늦가을에 기온이 내려가면 많은 한국인들은 김장에 대한 화제를 나눈다. 김장은 한국 사람들이 춥고 긴 겨울을 나기 위해 많은 양의 김치를 담그는 것을 말한다. 김치는 한국 고유의 향신료와 해산물로 양념하여 발효한 한국적 방식의 채소 저장 식품을 일컫는데, 역사적 기록에 의하면 760년 이전에도 한국인의 식단에는 김치가 있었다고 한다. 김치는 계층과 지역적 차이를 떠나 한국인의 식사에 필수적이다. 밥과 김치는 가장 소박한 끼니이지만, 가장 사치스러운 연회에서도 김치는 빠질 수 없는 반찬이다.

16. 아리랑, 한국의 서정민요

한국의 대표적인 민요인 아리랑은 역사적으로 여러 세대를 거치면서 한국의 일반 민중이 공동 노력으로 창조한 결과물이다. 아리랑은 단순한 노래로서 ‘아리랑, 아리랑, 아라리오’라는 여음(餘音)과 지역에 따라 다른 내용으로 발전해온 두 줄의 가사로 구성되어 있다. 인류 보편의 다양한 주제를 담고 있는 한편, 지극히 단순한 곡조와 사설 구조를 가지고 있기 때문에 즉흥적인 편곡과 모방이 가능하고, 함께 부르기가 쉽고, 여러 음악 장르에 자연스레 수용될 수 있는 장점이 있다.

17. 농악

농악은 공동체 의식과 농촌 사회의 여흥 활동에서 유래한 대중적인 공연 예술의 하나이다. 타악기 합주와 함께 전통 관악기 연주, 행진, 춤, 연극, 기예 등이 함께 어우러진 공연으로서 대한민국을 대표하는 공연예술로 발전하여 왔다. 각 지역의 농악 공연자들은 화려한 의상을 입고, 마을신과 농사신을 위한 제사, 액을 쫓고 복을 부르는 축원, 봄의 풍농 기원과 추수기의 풍년제, 마을 공동체가 추구하는 사업을 위한 재원 마련 행사 등, 실로 다양한 마을 행사에서 연행되며 각 지방의 고유한 음악과 춤을 연주하고 시연한다. 고유한 지역적 특징에 따라 농악은 일반적으로 5개 문화권으로 나누어 분류한다. 같은 문화권 내에서라도 마을과 마을에 따라 농악대의 구성, 연주 스타일, 리듬, 복장 등에서 차이가 날 수 있다.

관련자료

-

이전

-

다음