자랑할 세계기록유산과 한국의 등재된 기록물

컨텐츠 정보

- 0댓글

-

본문

자랑할 세계기록유산과 한국의 등재된 기록물

1. 세계기록유산

유네스코는 1992년 ‘세계의 기억(Memory of the World: MOW)' 사업을 설립하였다. 이 사업은 기록유산의 보존에 대한 위협과 이에 대한 인식이 증대되고, 세계 각국의 기록유산의 접근성을 향상하기 위해 시작되었다. 전쟁과 사회적 변동, 그리고 자원의 부족은 수세기동안 존재해온 문제를 악화시켰다. 전 세계의 중요한 기록물은 다양한 어려움을 겪었고, 이 중에는 약탈과 불법거래, 파괴, 부적절한 보호시설, 그리고 재원 등이 있다. 많은 기록유산이 이미 영원히 사라졌고, 멸종위기에 처해있다. 다행히도 누락 된 기록유산이 재발견되기도 한다.

2. 한국의 기록유산

① 『조선왕조실록(朝鮮王朝實錄)』은 조선 왕조를 건립한 태조(太祖, 1392~1398) 때부터 철종(哲宗, 1849~1863, 조선의 제25대 왕)의 통치기에 이르는 470여 년간의 왕조의 역사를 담고 있다. 《실록》은 역대 제왕을 중심으로 하여 정치와 군사‧사회 제도‧법률‧경제‧산업‧교통‧통신‧전통 예술‧공예‧종교 등 조선 왕조의 역사와 문화 전반을 포괄하는 매일의 기록이다. 후임 왕이 전왕의 실록의 편찬을 명하면 《실록》이 최종적으로 편찬되었다. 사초(史草), 시정기(時政記), 승정원일기(承政院日記, 왕의 비서기관이 작성한 일기), 의정부등록 (議政府謄錄, 최고의결기관의 기록), 비변사등록(備邊司謄錄, 문무합의기구의 기록), 일성록(日省錄, 국왕의 동정과 국무에 관한 기록) 등의 자료를 토대로 작성되었다. 물론 그 중에서도 가장 중요한 자료는 사초와 시정기였다. 사초는 봉교(奉敎) 2인, 대교(待敎) 2인, 검열(檢閱) 4인으로 구성된 8명의 사관(史官)이 작성하였다. 이들 사관은 항상 모든 국무에 관한 회의에 입시하여, 왕과 관리가 논의하는 국무의 내용에 대해 소상하게 기록하였다. 사관들은 때때로 누가 선행을 하고 누가 악행을 저질렀는지 촌평을 덧붙이기도 하였다. 시정기는 춘추관(春秋館)에서 관리하였다. 사관을 제외한 어느 누구도 사초의 열람이 허락되지 않았는데 왕도 예외는 아니었다. 《실록》의 내용을 누설한 사관은 중죄로 처벌을 받았다. 사료의 작성에 관한 규율과 규칙은 매우 엄격했다. 인쇄된 《실록》은 사고에서 엄격한 관리 하에 보관되었다. 다음과 같은 4개 본의 『조선왕조실록』 총 2,077 책이 보존되었는데, 이 모두가 매우 높은 역사적 가치를 지닌다.

i) 정족산 사고본 1,181 책 ii) 태백산 사고본 848 책 iii) 오대산 사고본 27 책

iv) 상편 21책.

② 『난중일기(亂中日記)』: 이순신 장군의 진중일기(陣中日記) [Nanjung Ilgi: War Diary of Admiral Yi Sun-sin] (2013)

『난중일기(亂中日記)』는 이순신(李舜臣, 1545~1598) 장군의 진중일기(陣中日記)로, 한국 사람들에게 가장 존경 받는 영웅 중 한 사람인 이순신 장군이 일본의 조선 침략 당시였던 임진왜란(1592~1598) 때에 진중에서 쓴 친필일기이다.

③ 새마을운동 기록물 [Archives of Saemaul Undong(New Community Movement)] (2013) ‘새마을운동 기록물’은 1970년~1979년까지 대한민국에서 전개된 새마을운동에 관한 기록물들이다. 이 기록물은 대통령 연설문, 정부 문서, 마을 단위의 기록물, 편지, 새마을운동 교재, 관련 사진, 영상 등으로 이루어져 있다.

④ 1980년 인권기록유산 5·18 광주 민주화운동 기록물 [Human Rights Documentary Heritage 1980 Archives for the May 18th Democratic Uprising against Military Regime, in Gwangju] (2011)

1980년 5월 18일부터 5월 27일 사이에 한국 광주에서 일어난 5·18 민주화운동과 관련한 기록물은 시민의 항쟁 및 가해자들의 처벌과 보상에 관한 문서·사진·영상 등의 형태로 남아 있다.

⑤ 『일성록(日省錄)』 [Ilseongnok: Records of Daily Reflections] (2011)

『일성록(日省錄)』은 근세 전제군주정의 왕들이 자신의 통치에 대해 성찰하고 나중의 국정 운영에 참고할 목적으로 쓴 일기로서 세계적으로 유례가 거의 없는 고유한 가치를 지닌 기록유산이다. 글자 그대로 ‘하루의 반성문’을 의미하는 『일성록』은 조선왕조(1392~1910)의 22대 왕 정조(正祖, 재위 1776~1800)가 왕위에 오르기 전부터 자신의 일상생활과 학문의 진전에 관해 성찰하며 쓴 일기에서 유래하였다.

⑥ 『동의보감(東醫寶鑑)』 [Donguibogam: Principles and Practice of Eastern Medicine] (2009) 『동의보감(東醫寶鑑)』이라는 말은 ‘동양 의학의 이론과 실제’를 뜻하며, 1613년 우리나라에서 편찬된 의학지식과 치료법에 관한 백과사전적 의서이다. 왕명에 따라 의학 전문가들과 문인들의 협력 아래 허준(許浚, 1546~1615)이 편찬하였다.

➆ 조선왕조 『의궤(儀軌)』 [Uigwe : The Royal Protocols of the Joseon Dynasty] (2007) 고유한 기록유산인 『의궤(儀軌)』는 조선왕조(1392~1910) 500여 년간의 왕실 의례에 관한 기록물로, 왕실의 중요한 의식(儀式)을 글과 그림으로 기록하여 보여 주고 있다. 진귀한 『의궤』는 왕실 생활의 다양한 측면을 아주 자세하게 담고 있다는 점에서 그 가치가 높다.

➇ 고려대장경판 및 제경판(高麗大藏經板-諸經板) [Printing woodblocks of the Tripitaka Koreana and miscellaneous Buddhist scriptures] (2007)

「고려대장경(高麗大藏經)」은 고려 왕조가 제작한 ‘삼장(三藏, Tripitaka, 산크리스트어로 ’3개의 광주리‘를 의미, 불경)’으로, 근대 서구 학계에 흔히 ‘Tripitaka Koreana’라고 알려져 있다. 총 81,258판의 목판에 새긴 「고려대장경」은 13세기 고려 왕조(918~1392)의 후원을 받아 만들었으며, 현재 대한민국 남동쪽에 있는 해인사(海印寺)라는 고찰에 보관되어 있다. 「고려대장경」은 이를 구성하는 목판의 판수 때문에 흔히 ‘팔만대장경’으로 불린다.

➈ 『승정원일기(承政院日記 )』 [Seungjeongwon Ilgi, the Diaries of the Royal Secretariat] (2001) 『승정원일기(承政院日記)』는 조선 왕조에 관한 방대한 규모(17~20세기 초)의 사실적 역사 기록과 국가 비밀을 담고 있다. 특히 19세기 후반에서 20세기 초 사이에 기록된 일기는 서구의 영향력이 당시 쇄국정책을 고수하던 조선 왕조의 문호를 어떻게 개방하였는지 잘 보여 준다. 국왕을 가까이에서 관찰하면서 이들 방대한 기록을 담당한 사람은 승지(承旨)와 주서(注書)였다.

『승정원일기』는 전란과 화재 이후 일부 복원되었다. 그럼에도 불구하고 이 일기는 역사적 기록의 보존이 얼마나 중요한지 우리에게 일깨워 주며, 또한 조상들이 진정한 사료를 어떻게 수집하고 기록을 보관하였는지 보여 준다는 점에서 그 고유한 중요성을 가진다.

➉ 『불조직지심체요절』 하권-佛祖直指心體要節 (下卷) [Baegun hwasang chorok buljo jikji simche yojeol (vol.II), the second volume of "Anthology of Great Buddhist Priests' Zen Teachings"] (2001) 고려 말에 백운화상(白雲和尙, 1299~1374)이 엮은 『불조직지심체요절(佛祖直指心體要節)』(이하 『직지』)은 선(禪) 불교의 요체를 담고 있다. 여러 부처와 고승의 가르침을 신중하게 선택하여 누구라도 선법의 핵심에 다가갈 수 있도록 하였다.

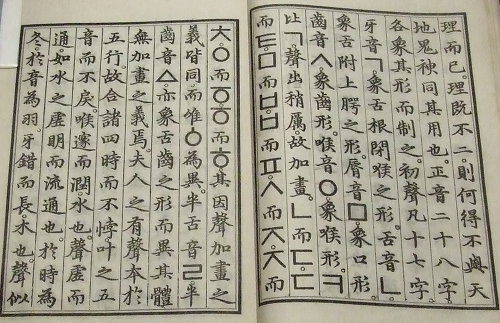

⑪ 『훈민정음(해례본)』 [訓民正音] (1997)

1446년 음력 9월에 반포된 훈민정음(訓民正音) 판본에는 1443년에 창제된 한국의 문자 한글을 공표하는 조선왕조 제4대 임금 세종대왕(재위 1418-1450)의 반포문(頒布文)이 포함되어 있다. 또한 정인지(鄭麟趾) 등 집현전 학자들이 해설과 용례를 덧붙여 쓴 해설서 해례본(解例本)이 포함되어 있다. 그러므로 이 판본을 『훈민정음 해례본』이라 하며, 간송 미술관에 보관되어 있다.

(세계적 중요성·독창성·대체 불가능성) 훈민정음은 한국인에게 문자체계의 혁명을 불러왔다. 무엇보다 한자로는 쓸 수 없던 한국인의 말까지 완벽히 표기할 수 있게 되었다. 한자는 중국인을 위한 문자 체계이며, 음운 체계와 문법 구조가 한국어와는 완전히 달랐다. 이를 두고 정인지는 『훈민정음 해례본』에서 “한자로 한국말을 적는다는 것은 네모난 손잡이를 둥근 구멍 안에 억지로 밀어 넣는 것만큼 어울리지 않는다.”고 표현했다.

12) 유교책판 (2015)

13) KBS 특별생방송, 이산가족을 찾습니다.(2015)

3. 세계무형유산: 종묘제례 및 종묘제례악(2001), 판소리(2003), 강릉단오제(2009), 강강술래(2009), 남사당놀이(2009), 영산재(2009), 처용무(2009), 제주칠머리당영등굿(2009), 가곡(2010), 대목장(2010), 매사냥(2010), 택견(2011), 줄타기(2011), 한산모시짜기(2011), 아리랑(2012), 김장문화(2013)

<훈민정음>

관련자료

정해관님의 댓글

한국국학진흥원(경북 안동시 도산면 소재) 소장 ‘유교책판’이 지난 9일(이하 아랍에미레이트 현지 시각) 유네스코 지정 세계기록유산에 당당히 이름을 올렸다.

이번 세계기록유산 등재는 지난 4∼6일까지 사흘간 아랍에미레이트 아부다비에서 열린 제12차 유네스코 세계기록유산 국제자문위원회의(IAC)에서 ‘등재권고’ 판정을 받은 데 이어 9일 이라나보코바 유네스코 사무총장의 최종 추인으로 이뤄졌다.

이에 따라 ‘유교책판’은 한국의 12번째, ‘KBS특별 생방송, 이산가족을 찾습니다’는 13번째 세계기록유산으로 등재가 확정됐다.

‘유교책판’은 305개 문중에서 한국국학진흥원에 기탁한 718종 6만4226장의 목판으로 조선시대 유학자들의 저작물을 인쇄·발간하기 위해 만든 것이다.

1460년 청도 선암서원에서 판각된 ‘배자예부운략(排字禮部韻略)’으로부터 1955년 제작된 책판에 이르기까지 시대를 달리하는 다양한 종류의 내용들로 구성돼 있다.

특히 ‘퇴계선생문집’처럼 학술적 가치가 뛰어난 책판을 비롯해 근대 출판 역사를 한 눈에 살필 수 있는 박문서관(博文書館)에서 판각한 책판 등이 포함돼 있다. <세계일보>

정해관님의 댓글

귀촌하여 정리한 첫 과제가 그 동안 써온 일기와 사진들을 정리하는 일이었습니다.

비록 지금은 반도의 조그마한 나라가 되었지만, 현재 새롭게 부각되고 고증되는 <환단고기>에 따르면 우리 민족의 역사는 세계에서 으뜸가는 찬란한 역사와 문화를 꽃 피운 대단한 민족이었습니다,

그 당연한 결과로 우리 한민족의 핏줄을 타고 나신 메시아. 구세주. 재림주. 평화의 왕으로 참부모님께서 등극하셨을 것 입니다. 위의 세계 기록유산을 보면, 1,000여회의 외침을 당한 고난과 역경의 환경가운데서도 역사 기록에 남달랐던 우리 선조들의 고차원의 문화의식을 엿볼수 있을 겁니다.

그래선지 지금도 방학숙제로 <일기쓰기>를 강조하면서 체크까지 하는 나라는 우리 밖에 없다고 합니다.

<승정원 일기> 경우 그 양의 방대함은 세계 제일 이라고 합니다.

반면, <환단고기(내용)의 원본>이 진시황의 분서갱유처럼, 중국. 혹은 일본의 질시와 견제로 없어진 가슴아픈 사연은 천추의 한이 되리라 생각 합니다. 조상님들을 기리는 중추절을 보내면서 자랑스러운 선조들에게 감사의 한 계기가 됨을 다행스럽게 생각 합니다.

-

이전

-

다음