어릴 적 한겨울의 추억

컨텐츠 정보

- 0댓글

-

본문

어릴 적 한겨울의 추억

오늘도 가까운 아차산 산행에 나섰다. 기온이 며칠 째 영하 17도를 오르내린다. 역대 가장 길고 강한 추위로 수도계량기가 얼어 터지는 사고가 심각하다고 한다. 그런 탓에 여러 날 전 양지에 내린 눈도 녹지 않고 쌓여 있다. 한참을 가도 산에 오르는 사람을 볼 수가 없다. 발을 옮길 때마다 사각사각 눈 밟는 소리가 기분을 상쾌하게 한다. 아무도 밟지 않은 곳이면 더욱 그렇다. 긴고랑길 입구에 이르자 계곡 물이 흐르던 다리 밑에서 안개 김이 피어오른다. 어릴 적 고향 우물에서 모락모락 오르던 김을 보는 듯 반갑다. 산을 오르는 내내 어릴 적 아련한 추억들이 주마등처럼 머리를 스친다.

내가 자란 고향 집은 일제강점기 학교 터다. 관립(官立)학교라 들었다. 운동장 자리에 집을 지었고 마당가에 있는 우물 깊이가 20미터는 된다. 두레박으로 물을 길어 올리는데 날씨가 더울수록 이가 시릴 정도로 차고, 요즘처럼 추울수록 김이 오르며 따스하다. 우물가 장독대에 옹기종기 놓인 항아리 위 소복이 쌓여 있는 눈이 보이는 듯하다.

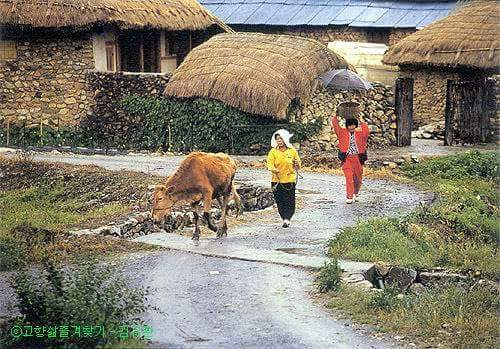

농촌에는 한겨울에도 할 일이 많다. 가을걷이가 끝나면 새 볏짚으로 이엉(날개라고도 함)을 엮어 지붕을 새로 이는 일은 집집마다 품앗이로 하는 한 해 큰 행사다. 솜씨 좋은 어른들은 멍석을 만들거나 짚신을 삼기도 한다.

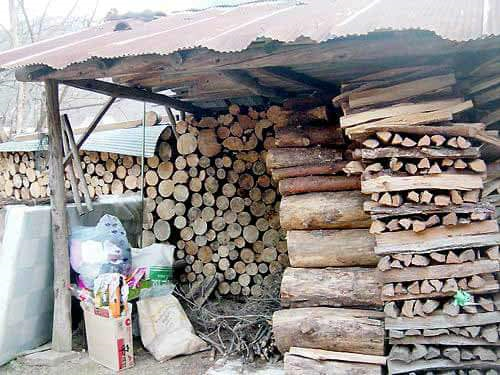

겨울이면 빼놓을 수 없는 일이 땔감 구하는 것이다. 최고의 땔감은 장작이 될 통나무나 굵은 나무지만 구하기가 쉽지 않다. 멀리 높은 산에나 가야 있고 무거워 짊어지고 오기도 힘들다. 그래도 장작더미가 집에 그득히 쌓여 있으면 부자가 부럽지 않다. 땔감이 귀하던 시절 가장 손쉽게 구할 수 있는 게 솔잎이다. 갈퀴로 소나무 아래 바닥을 피가 나도록 긁어 바지게에 담는다. 솔잎은 화력이 장작에 비할 바는 아니지만 밤나무, 도토리나무 등 잡목 낙엽에 비해 화력이 좋고 불쏘시개가 따로 없이도 불을 붙일 수 있어 좋다. 대체로 가벼워 욕심스럽게 많이 짊어지고 산을 내려오다가 바람이라도 세게 불면 넘어지기 일쑤다. 장작 다음으로 화력이 좋기로는 목화를 따고 난 나무다. 고추나무로 불을 때면 고추가 매달려 있지 않아도 눈이 맵다. 갓 자른 생소나무도 탄력이 붙으면 불에 잘 탄다. 생소나무를 땔 때는 시커먼 연기가 많이 나 연신 눈물을 닦으며 불을 땐다.

생소나무로 불 때던 생각을 하니 그 당시 두 가지의 무서운 사람이 생각난다. 첫째는 면사무소 산림계 직원이다. 땔감이 얼마나 귀했으면 소나무를 마구 베다가 불을 뗐다. 그걸 감시하는 그들이 무서웠다. 범인을 잡는 방법은 간단하다. 밥 지을 때 굴뚝에서 시커먼 연기 나는 집만 찾으면 되니까 말이다. 또 무서운 사람은 밀주 단속원이다. 집에서 술을 담글 때는 관청의 허가를 받아야 하는데 그러지 않았다가 들키면 벌금을 물어야하므로 그들을 그렇게 무서워했다.

쇠죽 쑤는 것은 사람이 세끼 밥 먹는 것처럼 일상적인 일이다. 소를 봄부터 부리려면 겨울동안 잘 먹여 놔야 한다. 마구간에 짚도 자주 넣어 주고 쇠똥도 자주 쳐 줘야 한다. 그러지 않아 소가 그걸 깔고 앉으면 엉덩이나 배, 다리에 보기도 민망한 그림이 그려진다. 잘 먹이고 쇠똥도 자주 쳐 줘야 논밭에 뿌릴 거름도 많이 생긴다. 남자들과 달리 할머니와 어머니는 문래를 돌리고 배를 짜는 등 길쌈하기에 바쁘다. 나는 농사일 중 똥장군 지는 것과 쟁기질은 해보지 않았다. 그건 늘 아버지 몫이라 나에게까지는 돌아오지 않았다.

겨울에 할 일이 많긴 해도 봄부터 가을까지 농사철에 비할 바는 아니다. 그런대로 지낼만하다. 한겨울 고구마 구워먹는 재미가 쏠쏠하다. 고구마는 약한 불이나 화로 잿불 속에 묻어 오래 구우면 말랑말랑해 지지만 샌 불에서는 속이 익기도 전에 겉이 잘 탄다. 두껍게 썰어 난로나 석쇠 위에다 구워먹으면 맛이 또 다르다. 갓 삶아 뜨거운 고구마를 호호 불어가며, 어름이 둥둥 뜬 동치미를 곁들여 먹던 맛은 잊히지 않는다. 고구마는 역시 동치미와 궁합이 맞다. 입 안에 침이 돈다.

우리는 자주 가는 곳이 있다.볏짚을 뭉쳐 논바닥에서 야구를 즐기다가 논 언덕 밑 양지바른 곳에 모여 몸을 녹이며 재잘댄다. 썰매를 타기도 한다. 판자에 철사를 구부려 붙여 썰매를 만들고 못 대가리를 떼 내고 막대기 끝에 박아 송곳을 만들어 썰매를 탄다. 우리 동네는 썰매 탈 곳이 변변치 않다. 논바닥에 물이라도 고여 얼면 그곳이 썰매장이다. 웅덩이 어름이 깨져 물에 빠지기도 한다. 겨울 놀이를 하다 보면 바지와 소매는 늘 젖어 있고 신발은 질퍽거린다. ‘언 발에 오줌 누기’라는 말이 있는 것을 한참 자란 뒤에 알았다. 너무 발이 시릴 때는 따뜻한 오줌을 발등에 누고 싶은 충동도 느꼈다. 그렇지만 그런 일을 저지른 적은 없다. 뛰어 놀다보면 겨울 내내 발가락과 귓등이 동상을 입은 상태다. 추운데서 따뜻한 곳으로 가면 못 견딜 정도로 가렵다. 다음해 겨울이 되면 그 동상이 또 도진다.

그 때는 그때대로 할 놀이가 많았다. 자치기나 제기차기를 하고, 팽이도 친다. 팽이채는 닥나무 껍질로 만들어야 팽이가 잘 돌고 오래 쓸 수 있다. 안방에서 놀기 좋아하는 사람은 담배연기 그윽한 골방에 모여 화투치기로 시간을 보내기도 한다.

내가 어렸을 적에도 요즘 못지않게 추웠다. 눈도 무릎 위까지 자주 내렸던 것으로 기억된다. 그 때는 어릴 적이라 내 키가 작아서 그리 생각이 되나……?

농촌인 고향 겨울 모습이 눈에 선하다. 형이 꿩, 토끼, 노루 등 산짐승 잡는데 따라 다니던 생각, 줄지어 보리밭 밟던 것도 생각난다.

아침저녁 밥 짓느라 초가집 굴뚝에서 모락모락 나는 연기. 마당에 형형색색의 닭들이 구구대며 뒤뚱거리고 돌아다니는 광경도 눈에 선하다. 닭은 가냘픈 발에 양말이나 신발을 안 신어도 동상을 입지 않는지 추위를 잘도 넘긴다.

콩기름 바른 방바닥, 펄펄 끓던 구들 아랫목. 천장에 주렁주렁 매달려 있는 메주. 그다지 좋지 않던 메주 곰팡이 냄새가 지금은 그립다.

관련자료

-

이전

-

다음