조선건국의 설계자 삼봉의 꿈과 좌절, 他山之石이어야

컨텐츠 정보

- 0댓글

-

본문

우리의 미래, 어떻게 발전해 나갈까?

3. 조선건국의 설계자 삼봉의 꿈과 좌절, 他山之石이어야

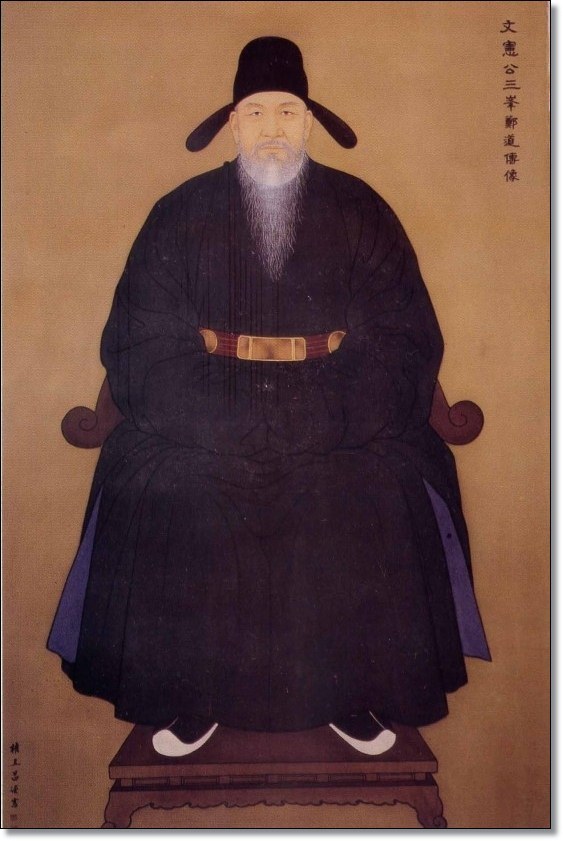

1) ‘民主’를 주창하고 꿈꾸었던 삼봉(三峰) 정도전(鄭道傳)

정도전(1342년∼1398년)은 반역자라는 역사적 평가를 받아왔었다. 그는 조선이 519년 동안 버틸 수 있도록 기반을 설계한 인물이다. 우리가 잘 알고 있듯이 정도전이 없었다면 이성계도 조선의 왕이 될 수 없었을 것이다. 하물며 이성계를 축출하려고 했던 고려의 마지막 충신 정몽주마저도 조선 시대를 거쳐 지금까지 충절의 대명사로 칭송받는 것과는 상반된 평가이다. 또한 이방원은 어떠한가. 많은 사람들을 죽였음에도 왕권을 강화시켜 세종이 안정된 정치를 할 수 있게 기반을 닦은 인물이라고 평가받고 있지 않은가?

삼봉의 저서를 살펴보면, 삼봉집(三峰集), 경제육전(經濟六典), 경제문감(經濟文鑑), 심기리편(心氣理篇), 심문천답(心問天答), 진법서(陳法書)금남잡제(錦南雜題), 불씨잡변(佛氏雜辯) 등이 있다.

또한 삼봉은 음악적 재능도 뛰어 난 것 같다. 납씨가(納氏歌), 정동방곡(靖東方曲), 문덕곡, 신도가(新都歌) 등 작사집도 있다.

한편, 지금부터 무려 600여년 전 정도전의 일갈이다. “임금의 지위는 존귀하다. 그러나 천하 만민의 민심을 얻지 못하면 크게 우려할 만한 일이 생긴다. … 백성은 지극히 약한 존재지만 폭력으로써 협박해서는 안 된다. 백성은 지극히 어리석은 사람들이지만 꾀로서 속여서는 안 된다. 백성의 마음을 얻으면 백성은 군주에게 복종하지만 백성의 마음을 얻지 못하면 백성은 군주를 버린다.”

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

2) 정도전과 이방원

태조 이성계는 두 번째 부인인 신덕왕후 강씨의 아들인 방석을 세자로 책봉하였다. 첫째 부인이자 이방원의 어머니인 신의왕후는 이성계가 조선을 세우기 이전에 죽었고, 이성계가 왕이 되기까지 신덕왕후 강씨의 도움이 컸기 때문이다.

이때 이방원과 정도전의 선택이 갈린다. 두 사람은 고려 시대까지만 해도 같은 편이었다. 도저히 희망이 없었던 고려를 버리고, 새 왕조를 개창하여 새로운 나라를 만들기로 한 점에서는 뜻을 모았다. 그러나 이방원은 강력한 왕권을 바탕으로 나라가 부국강병해지는 것을 원했고, 정도전은 신하가 중심이 되는 정치를 꿈꿨다. 바로 이 차이가 한때는 동지에서 원수로 바뀌게 된 이유다.

표면적으로 정도전은 방석이 세자를 책봉되는 데 찬성하지도 않았으며 반대도 하지 않았다. 정도전은 이방원의 공을 인정하였기 때문에 그가 세자가 되어야 한다고 생각했었던 것 같다고 한다. 하지만 이방원이 왕위에 오르면 정도전이 꿈꾸던 조선 사회는 이루어질 수가 없었다. 그렇기 때문에 정도전은 이방원이 왕이 될 명분과 자질이 있었음에도 불구하고 방석을 세자로 책봉하는데 별다른 반대를 하지 않았던 것이다.

당연히 이러한 정도전의 선택에 이방원이 분노했고 결과는 정도전의 죽음이었다. 이방원이 정도전을 얼마나 싫어했는지 알 수 있는지는 역사적 왜곡에서 알 수 있다. 정도전은 죽기 전 이방원에게 살려달라고 바짓가랑이를 붙잡고 매달렸고 한다. 그러나 정도전이 평소에도 죽음보다 명예를 우선시 하였으며, 그것을 칭송한 글과 시를 많이 남겼다는 점에서 역사적 왜곡이라고 보고 있다.

정도전이 죽기 직전에 읊은 시(詩) 한 수(首)가 그것이다. 제목은 ' 자조(自嘲) '이다. 즉, '나를 비웃다'라는 의미의 시(詩)이다.

操存省察兩加功 두 왕조에 한결 같은 마음으로 공(功)을 세워

不負聖賢黃卷中 책 속 성현의 뜻을 거역하지 않았건만

三十年來勤苦業 삼십년 동안 애쓰고 힘들인 업적들

松亭一醉竟成空 송현 정자에서 한 번 취하니 결국 헛되이 되누나

이 시(詩)에 따르면, 죽기 직전 최후의 순간에 정도전은 30년 업적을 한 잔의 술로 날려버린 자기 자신을 비웃으며 세상을 떠난 것이 된다.

3) 정도전이 꿈꿨던 조선의 모습

정도전이 고려를 버리고, 새 나라에 바랐던 것은 당시 고려 말기에 소개된 성리학을 바탕으로 한 이상적인 왕도정치였다. 영국이나 일본처럼 입헌군주제처럼 원한 것이다. 영국의 권리장전이 1689년 12월에 제정되었으니까 정도전은 무려 300년 이상이나 앞선 생각을 하고 있었던 셈이다. 정도전이 볼 때 왕위를 세습하는 것은 위험한 일이었다. 좋은 왕이 나타나 선정을 하면 좋겠지만 만약 자질이 부족한 왕이 나타날 경우에는 문제가 심각해진다. 이러한 경우 사회는 혼란스러워지고 그 피해는 고스란히 백성들이 입게 된다. 그렇기 때문에 정도전은 왕보다는 왕이 善政을 할 수 있도록 잘 이끌어 줄 신하가 더 중요하다고 본 것이다.

또한 정도전은 대기만성 유형으로 뒤늦게 빛을 본 사람이다. 의견을 굽히지 않고 자신의 신념을 지켰던 터라 유배생활도 자주 갔다. 하지만 유배 시절 동안 그는 백성들의 삶을 가까이 지켜봄으로써 민본사상을 꿈꿨다. 실제로 그는 ‘과전법’을 발표하여 구세력의 토지를 빼앗아 모든 백성에게 토지를 재분배하려 했다. 그러나 많은 땅을 가지고 있었던 권문세족의 반발로 특정 지역의 백성들에게만 땅을 나눠줄 수밖에 없었다.

이러한 왕도정치와 민본사상이 합쳐져서 역성혁명을 실천하게 된 것이다. 이는 맹자의 사상에서 영향을 받은 것이다. 맹자는 왕이나 지배층이 백성들을 핍박하거나 가혹한 수탈로 백성의 생존을 위협한다면 백성들은 왕에게 저항할 수 있다고 하였다. 나아가 백성들은 자신들을 위한 새로운 나라와 왕을 세울 수 있다고 주장하였는데, 이때 왕을 죽인다고 해도 죄가 아니라고 했다. 왜냐하면 인을 해친 자는 더 이상 왕이 아니기 때문이었다. 이러한 맹자의 사상에서 영향을 받은 정도전도 백성들을 고통에 빠뜨리는 고려를 무너뜨리고, 그 위에 조선을 세운 것이다.

경복궁 자리와 이름도 정도전이 정한 것이다.

뿐만 아니라 정도전은 한양을 수도로 건설하는 과정에서 성곽을 낮게 건설하였다.

이는 왕과 백성의 벽을 낮춤과 동시에 왕을 견제하라는 정도전의 사상이 반영된 것으로 보고 있다.

정도전은 모든 백성들이 평등한 유교적 이상사회를 건설하려고 했다. 그러나 당시에도 정도전의 생각은 급진적이었고, 혁명파에 속했다. 정몽주가 비록 고려의 충신이었다고는 하나 유교사회였던 조선에서도 충을 강조하기 위해 정몽주를 높게 평가하였다. 그러나 진정으로 백성을 위한, 백성에 의한 나라를 만들려고 했던 정도전을 이해할 수 있는 인물은 없었다. 뒤늦게야 정조 때 재평가되었고, 흥선대원군 때 복권되었다. 두 인물(정조와 흥선대원군) 모두 민본사상을 꿈꾸고, 나라를 개혁하려고 한 공통점을 가지고 있는데, 이 두 사람만이 정도전을 긍정적으로 본 것이다.

4) 삼봉의 臣權論, 요즈음 화두인 責任總理制, 그리고 우리의 協會長

‘왕은 군림하되 통치하지 않는다’ 이는 인류사 최고 가치중의 하나라고 할 ‘민주주의’의 성숙에 대단히 중요한 의미를 지닌 말이다. 그 모범을 보인 빅토리아 영국 여왕 이래, 현재의 영국 왕가나 일본의 천황제와 내각책임제가 이를 대변하고 있다. 위에서 살펴본 바와 같이 삼봉은 영국 보다 300여년 전에 이를 주장했고, 이는 최근 우리 정치에서 화두가 되고 있는 ‘책임총리제’나 우리 대내적으로는 ‘협회장’의 위치와 역할과 그 중요성에 대해서 그 개념이 비슷하다고 하겠다. 이를 현대 경제적 시각에서 보면, 대주주(왕 혹은 천황이나 대통령)와 전문경영인 과의 관계와 비슷할 것이다.

조선 건국의 설계자였던 삼봉은 한양도성이나 궁궐 같은 하드웨어에서부터 통치시스템이라할 소프트웨어에 이르기까지 주도면밀한 준비와 설계를 통해 500년 조선(결과적으로)을 계획하였던 것이다. 그의 주장(이른바 臣權論)은 一人之下 萬人之上의 재상(총리)은 검증된 실력과 경륜(왕은 단지 혈통으로 결정되지만, 재상은 하급관리에서부터 실력과 경륜을 쌓아감)을 지니고 국가의 최고 의사결정기구를 구성해야 한다는 의미로 요약될 것이다.

최고 경륜자를 중심으로 현명한 다수가 참여하는 민주적 방식의 의사결정 기구야말로 현재의 우리 국가나 우리 교단에 요청되는 시스템이 아닐까 생각해 본다.

관련자료

-

이전

-

다음