양평 용문산 용문사 소개(楊平 龍門山 龍門寺 紹介) 2

컨텐츠 정보

- 0댓글

-

본문

양평 용문산 용문사 소개(楊平 龍門山 龍門寺 紹介) 2

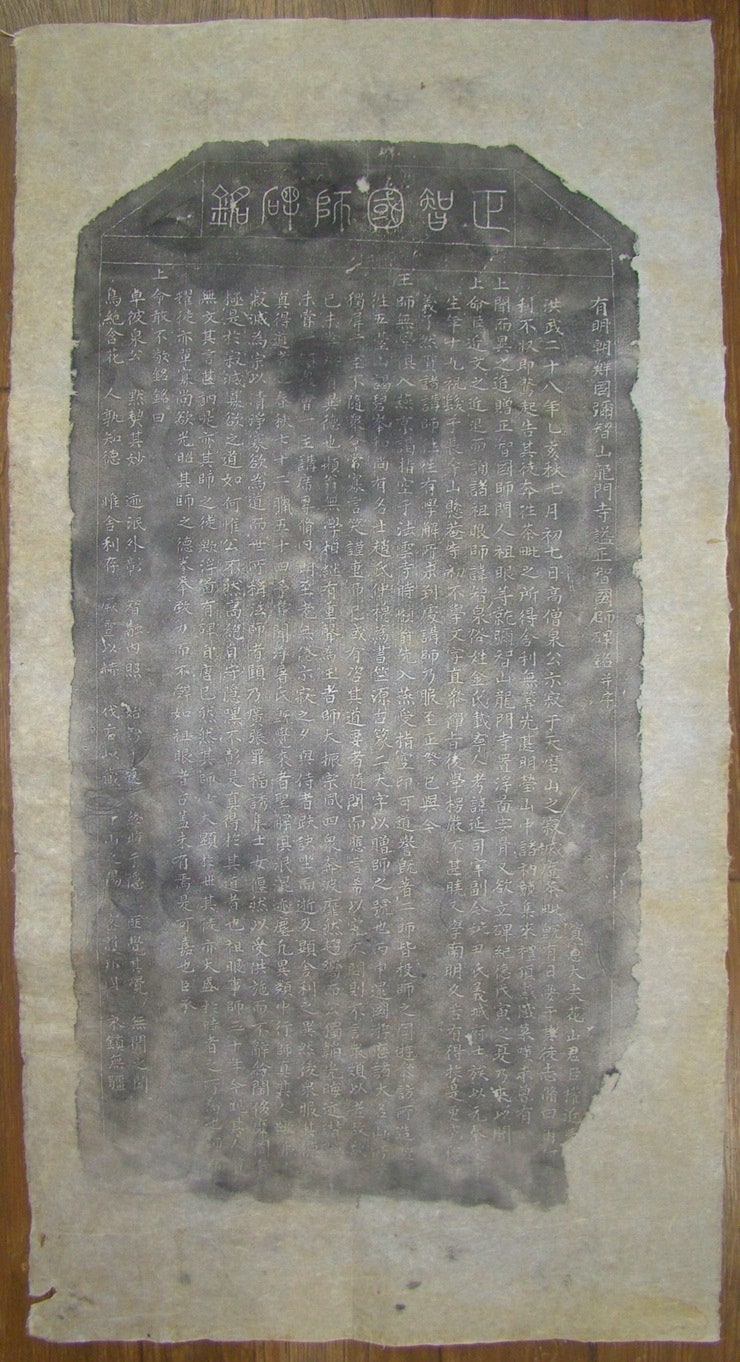

4. 추증 정지국사비명 병서 追贈正智國師碑銘 竝序 (陽村 權近先生文集 38卷)

용문사에서 약 300m 떨어진 동쪽에 자리하고 있으며, 정지국사(1324∼1395)의 행적 등을 기록한 것이다. 정지국사는 고려 후기의 승려로 황해도 재령 출신이며 중국 연경에서 수학하였다. 조선 태조 4년에 입적하였는데 찬연한 사리가 많이 나와 태조가 이를 듣고 ‘정지국사’라는 시호를 내렸다.

탑과 비는 80m 정도의 거리를 두고 있다. 탑은 조안(祖眼) 등이 세운 것이며 바닥 돌과 아래 받침돌이 4각이고 위 받침돌과 탑 몸이 8각으로 되어 있어 전체적인 모습이 8각을 이루고 있다. 아래 받침돌과 위 받침돌에는 연꽃을 새기고, 북 모양의 가운데 받침돌에는 장식 없이 부드러운 곡선만 보인다. 탑 몸에는 한쪽 면에만 형식적인 문짝 모양이 조각되었다. 지붕돌은 아래에 3단 받침이 있고, 처마 밑에는 모서리마다 서까래를 새겼다. 지붕돌 윗면에는 크게 두드러진 8각의 지붕선이 있고, 끝부분에는 꽃장식이 있는데 종래의 형태와는 달리 퇴화된 것이다. 꼭대기에는 연꽃 모양의 장식이 놓여 있다.

비는 작은 규모의 석비로 윗부분은 모서리를 양쪽 모두 접듯이 깎은 상태이고, 문자가 새겨진 주위에는 가는 선이 그어져 있다. 비문은 당시의 유명한 학자인 권근(權近)이 지었다. 처음에는 정지국사 탑에서 20m 아래 자연석 바위에 세워 놓았는데, 빠져나와 경내에 뒹굴고 있던 것을 1970년경 지금의 위치에 세웠다.

| |

정지국사비 탁본 | 정지국사 탑비 |

홍무(洪武 명 태조(明太祖)의 연호) 28년 을해(1395, 태조4) 가을 7월 초이렛날 고승(高僧) 천공(泉公)이 천마산(天磨山) 적멸암(寂滅菴)에서 시적(示寂) 하였다.

다비(茶毗 시체를 화장하는 것)한 지 이미 여러 날 지났는데, 그의 제자 해참(海旵)에게 현몽하기를, “너희들이 어찌하여 사리(舍利)를 버리고 거두지 않느냐?” 하므로, 즉시 놀라 일어나서 그 무리에게 몽사를 알리고 다비한 곳에 달려가서 많은 사리를 얻었는데, 그 사리의 빛이 너무도 맑고 빛났다.

산중의 모든 승려들이 서로 모여들어 경례하고 사모하면서, 일찍이 없던 일이라고 흠탄하였으며, 상이 듣고 기이하게 여겨 정지국사(正智國師)의 시호를 추증하였다. 그의 문인 각안(覺眼) 등이 미지산(彌智山) 용문사(龍門寺)에 나아가 부도(浮圖 탑)를 세워 유골을 안치하고, 또 비(碑)를 세워 공덕을 기록하고자 무인년(1398, 태조7) 여름에 서울에 와 임금에게 아뢰므로, 상이 근(近)을 불러 그의 비명을 짓게 하였다.

근이 물러 나와 각안에게 묻고 다음과 같이 적는다.

선사(禪師)의 휘는 지천(智泉)이요, 속성(俗姓)은 김씨(金氏)로 본관은 재령(載寧)이다. 아버지의 휘는 연(延)이니 사재부령(司宰副令)이요, 어머니 윤씨(尹氏)는 의성부(義城府)의 사족(士族)이다.

원(元) 나라 태정(泰定 진종(晉宗)의 연호) 갑자년(1324, 충숙왕11)에 태어나, 19세에 장수산(長壽山) 현암사(懸庵寺)에서 머리를 깎았다.

처음에는 글을 배우지 않고 곧바로 선지(禪旨)에 참예하였으며, 뒤에는《능엄(楞嚴)》을 배웠으나 그다지 깨치지 못하다가, 다시《남명(南明)》을 배워 오랜 뒤에 깨달음이 있는 듯하므로 다시《능엄》을 상고하여 그 대의를 환하게 깨닫게 되었다.

강사(講師)에게 질문 할 때에는 가끔 그 강사의 미치지 못한 데까지 해득하는 것이 있어 강사가 곧 굴복하곤 하였다. 지정(至正 원 순제(元順帝)의 연호) 계사년(1353, 공민왕2)에는 지금의 왕사(王師)인 무학(無學)과 함께 연경(燕京)에 들어가 법천사(法泉寺)에서 지공(指空)을 배알 하였는데, 당시 나옹(懶翁)은 앞서 들어가 지공의 인가(印可)를 받아 도(道)의 명성이 이미 드러나 있었다.

두 선사는 모두 그에게 나아가 사사하고 같이 종유하며 연마하여 조예가 더욱 높아졌다.

또 오대산(五臺山)에 들어가 벽봉화상(碧峯和尙)을 배알하였는데, 그때 명사(名士)인 조중목(趙仲穆)이 선사에게 축원(竺源)이란 두 대자(大字)를 전서(篆書)로 써 주었으니 이는 선사의 법호(法號)였다. 병신년(1356, 공민왕5)에 귀국하여 향산(香山)으로 들어갔다가 오대산(五臺山)ㆍ소백산(小白山)ㆍ지리산(智異山)ㆍ미지산(彌智山) 등을 편력하였는데, 이르는 곳마다 반드시 외진 방에 홀로 물러앉고 여러 사람들의 모임에 어울리지 않았으며, 항상 말과 웃음이 적고 근엄하기만 하였다. 간혹 도(道)의 요지(要旨)를 질문하는 자가 있으면, 그 물음에 따라 대답하되 드물게 말하여 자신이 탐구하게 하고, 묻지 않으면 말하지 않았다.

그래서 뭇사람들은 자못 연로(年老)함으로 존경할 뿐 일찍이 특이한 덕망을 갖춘 것은 알지 못하였다. 나옹과 무학은 서로 이어 명성을 드날리며 왕사(王師)가 되어 크게 종풍(宗風)을 떨쳤으므로, 사방의 무리들이 물결처럼 쏠려 추향(趨嚮)하되, 공(公)만이 홀로 포부와 자취를 감추고 운산(雲山)에 숨어 살고 한 번도 대중 모임을 거느리거나 강석(講席)을 주관한 일이 없었다. 공은 이처럼 오로지 내명(內明)만 닦기를 늙을 때까지 게을리하지 아니하더니, 시적(示寂)하던 날 저녁에 시자(侍者)와 영결(永訣)하고 가부좌(跏趺坐)한 채 운명하였다. 사리의 이적이 나타난 뒤에서야 뭇사람들이 그 덕에 감복하여 참으로 득도(得道)한 이라고 하였다. 춘추가 72세요, 법랍(法臘)이 54세이다.

내가 들은바 “부도씨(浮屠氏)는 이미 깨달은 사람은 독각(獨覺)의 성인이든 해탈의 부처이든 다 속세에 섞이고 이류(異類) 중에 행한다.”고 하니, 선사는 참으로 그러한 분이리라. 각안이 30년 동안 사사하였는데, 지금 그의 사람됨을 보매 질박하여 겉치레가 없고 그 말씨가 몹시 어눌하니, 역시 그 선사의 제자인 때문일 것이다. 승려에 대해 비를 세운 것은 당(唐) 나라 시대부터 시작되었다. 그러나 그 스승이 반드시 두드러지게 훌륭하고 그 제자 또한 당대에 대성한 자에 한하여 하는 일이었다.

스승으로서 저명하지 못하고 제자 또한 잔약하면서도, 그 스승의 덕을 빛내고자 성력을 다하여 사양하지 않기를 각안처럼 하는 이는 옛날에도 없었으니, 이 참으로 가상한 일이다. 더구나 상의 명을 받았으니 감히 경건히 명(銘)하지 않으랴. 다음과 같이 명을 쓴다.

우뚝한 저 천공(泉公)은 묵묵히 그 진리를 깨달았도다.

자취는 밖으로 드러나지 않았으나 그 지혜는 안으로 밝았도다.

처음에는 멀리까지 심방하였으나, 끝내는 은둔으로 자취를 감추었도다.

깨달음이 없는 깨달음이요 들음이 없는 들음이다.

한 세상 향기로운 자취 간 곳이 없으니,

사람이 누가 그 덕망을 알 것인가.

오직 사리가 있어 그 영험이 빛났도다.

돌을 깎아 사리를 간직한 곳은 그 산의 양지쪽이라,

은밀히 나라를 보호하며 길이 무궁함을 누리라.

洪武二十八年乙亥秋七月初七日。高僧泉公示寂于天磨山之寂滅庵。茶毗旣有日。夢于其徒海旵曰。爾何棄設利不收。旵卽驚起。告其徒奔往茶毗之所。得舍利無算。光甚明瑩。山中諸衲。競集來禮。頂戴感慕。

관련자료

-

이전

-

다음