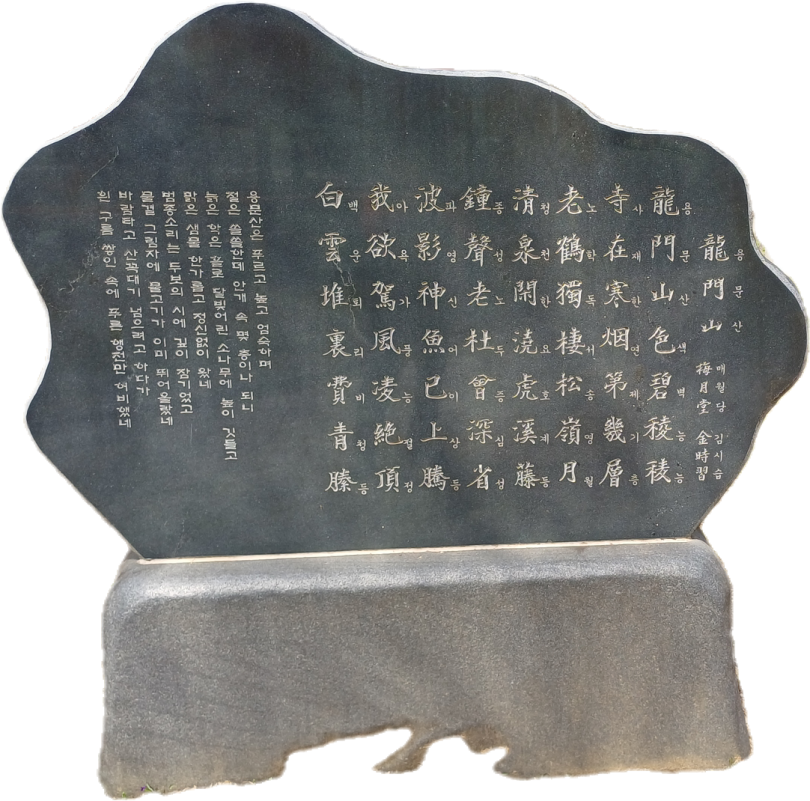

梅月堂 金時習 先生 시비 '龍門山' 소개

컨텐츠 정보

- 0댓글

-

본문

梅月堂 金時習 先生 시비 龍門山 소개

2025년 4월 18일 길일을 택해 한국1800축복가정회 天苑宮天勝支會 회원들 46명이 春期 野遊會로 경기도 龍門山 龍門寺를 탐방하는 기회를 가졌습니다.

특별한 것은 어느 사찰과 달리 용문산에 관하여 詩句를 남긴 선현들의 시비가 다수 있었습니다. 이는 아름다운 龍門山寺의 풍경을 感興 하기 위하여 조선조 오백년 역사에 수많은 名賢 名士가 이곳을 찾아 자연의 風致를 讚美하는 시문(詩文)을 남겼습니다. 옛 한시를 해역(解譯)하여 오늘 이곳을 찾는 모든 분들에게 옛 정서(情緖)를 되새기게 하고 오늘의 풍경을 옛 시정(詩情)으로 감동케 하기 위하여 시문(詩文)을 돌에 새기어 세우며 새로운 名所로서 이곳을 찾는 분들의 쉼터가 되고 歷史性을 일깨우게 하였습니다.

詩選은 양평 인물을 우선으로 하였으며, 이에 우리들이 듣고 배워온 학문적 인식 속에서 기억되는 분들의 작품을 중심으로 그 시비 몇 수를 소개하며 네 번째 茶山 丁若鏞 선생의 望龍門山 시비에 이어 梅月堂 金時習 龍門山 詩碑를 소개 합니다.

龍門山色碧稜稜。용문산 빛은 푸르고 높고 엄숙한데

寺在寒煙第幾層。절은 차가운 안개 속에 몇층인고

老鶴獨棲松嶺月。늙은 학은 홀로 산마루 소나무 달빛 속에 깃드는데

淸泉閑澆虎溪藤。맑은 샘물 한가롭게 흘러 호계등을 지나쳤구나

鍾聲老杜曾深省。범종소리에 두보는 일찍이 깊이 성찰하였고

波影神魚已上騰。물결 그림자에 신어(神魚)는 벌써 하늘로 올랐다

我欲駕風凌絶頂。바람을 타고 산꼭대기를 넘으려다가

白雲堆裏費靑縢。흰 구름 쌓인 속에 푸른 행전만 허비했네

梅梅月堂詩集卷之十[매월당시집권지십] 詩○遊關東錄 1583년

⁕ 註

稜稜 모서리 능, 위광있고 존엄한 무습

虎溪 : 화합의 원조인 동진(東晉) 시대 혜원(慧遠·334~416) 스님은 장시(江西)성 루산(廬山) 동림사에서 '그림자는 산문 밖을 나가지 않고 발걸음은 속세에 물들이지 않겠다(影不出山 跡不入俗)'는 다짐으로 어귀에 있는 개울물을 철조망 삼아 30년 동안 스스로를 산에 가두었다. 어느 날 도연명(陶淵明·유교), 육수정(陸修靜·도교)이 찾아왔다. 배웅하다가 대화 삼매에 빠져 마지노선인 개천을 넘어가는 줄도 몰랐다. 깜짝 놀란 것은 호랑이다. 집을 지키는 반려견처럼 주인이 산문 밖을 나가자 큰 소리로 울었다. 아차! 하며 당신의 좌우명을 한순간 어긴 사실을 알고서 두 사람에게 말했더니 모두 손뼉을 치며 크게 웃었다. 이런 인연으로 그 계곡은 호계(虎溪)라는 이름을 얻게 되었다. 이후 호계삼소(虎溪三笑·호계에서 3명이 함께 웃었다)는 종교 화합을 상징하는 언어가 되었으며, 뒷날 문인 화가들의 그림 소재로 더러 등장하곤 했다.

神魚 : 신령스런 물고기

縢 : 봉할 등, 행전 등, 노끈 등, 행전(行纒)

------------------------------------------------------------

梅月堂 金時習 선생은 1435년(세종17년) 서울에서 출생하였으며, 본관은 강릉, 자는 열경(悅卿), 호는 매월당·동봉(東峰), 법호는 설잠(雪岑)이다.

천재의 자질을 타고나서 3세에 벌써 글자를 알아 시를 지었으며, 5세 때는 「중용」과 「대학」에 능했다 한다.

세종대왕은 승지를 시켜 그의 재주를 시험해 보도록 한 다음 상을 내리고 "장차 크게 쓰겠노라"고 하였으며, 세상에서 그를 "오세"라고 일컫게 되었다.

21세 때 삼각산 중흥사(重興寺)에서 공부를 하던 중 수양대군의 왕위찬탈 소식을 듣고 그는 3일을 통곡한 끝에 머리를 깎고 중이 되어 10년 동안 전국을 유랑하였으며, 이 여행의 견문과 정회를 담은 기행 시집인 「매월당시 사유록(梅月堂詩 四遊錄)」을 남겼다.

31세 때부터 경주의 남산(일명 금오산)에 금오산실(金鰲山室)을 짓고 정착하였으며, 이 시기에 최초의 한문 소설로 불리는 「금오신화」를 창작하였다.

37세(성종 2년) 때는 상경하여 수락산 기슭에 폭천정사(瀑泉精舍)를 세우고 몸소 농사를 지어 생계를 영위하며 살아갔다. 47세 때 환속을 하여 결혼을 한 일이 있었으나 이듬해 폐비 윤씨 사건이 일어나자 다시 관동지방 등으로 방랑의 길에 나섰다.

49세(성종 14년) 때 그가 서울에 오자 주변에서 벼슬하기를 권했으나 그는 정치 현실이 근본적으로 옳은 방향을 취하고 있다고 보지 않아 현실 참여를 완강히 거부하였고, 실의와 좌절감에 사로잡혀 기행을 저지르기도 하더니 마침내 다시 현실 권을 떠났다.

그는 소양호 주변의 청평사, 설악산 등지에서 한동안 머물렀고, 다시 강릉지방에서 배회하다가 마침내 충청도 홍성 무량사(無量寺, 현 충남 부여군 의산면)로 가서 그곳에서 세상을 마쳤다. 그때 59세(성종 14년, 1493년)였으며 무량사에는 그의 부도(浮圖)가 남아 있다.

그는 유교와 불교에 걸치는 학자로서 사상서 저술은 「매월당집」의 문고(文稿)에 수록되어 있으며 불교관계 저술로는「십현담요해(十玄談要解)」「묘법연화경별찬(妙法蓮華經別讚)」이 전하고 있다.

그는 우리나라 사상사에서 우주 만물의 본질과 현상에 대한 체계적 설명을 시도한 최초의 철학자로 볼 수 있다. 만유의 존재를 해명하는 논리로 기(氣)를 제기함으로써 서경덕에서 최한기로 발전한 우리나라 기 철학을 열어 놓았다.

그의 한시 작품은 모두 15권의 분량에 이르고 있으며 시 세계는 자연과 인간 만사로부터 천재의 자유분방한 상상력에 이르기까지 담아내지 않은 것이 없다할 정도로 방대하고 풍부한데 그 사회사상의 시적 표현은 현실주의 문학의 빼어난 성과로 평가할 수 있다.

「금오신화」는 나말여초에 발생했던 전기소설(傳奇小說)을 계승 발전시킨 형태로 5편의 단편소설이 수록되어 있다. 특히 작가의 심오한 인간정신, 고도의 상상력이 어울어져서 각기 개성적이고 예술성이 높은 작품으로 완성된 것이다.

김시습은 시대와 불화했던 체제 밖의 지식인이었다.

그의 고결한 인품, 굳센 지조는 후세에 기리 존경을 받게 되었으니 선조는 특별히 율곡 이이에게 그의 전기를 짓도록 하는 한편 「매월당집」을 발간하도록 명했고, 정조는 청간공(淸簡公)이란 시호를 내려 그 풍모를 기렸다.

2025년 4월 30일

관련자료

-

이전

-

다음