澤堂 李植선생 秋懷 시비 紹介

컨텐츠 정보

- 0댓글

-

본문

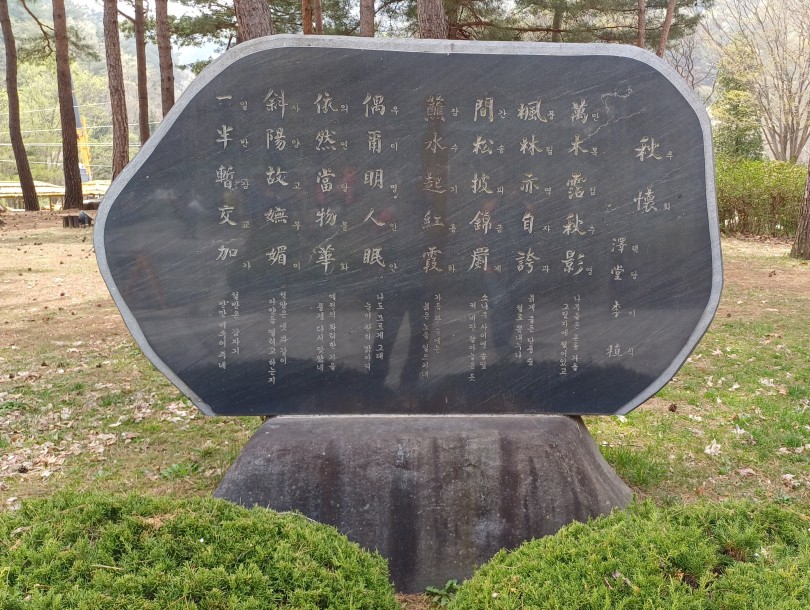

택당 이식선생 시비 소개 澤堂 李植先生 秋懷 詩碑 紹介

2025년 4월 18일 길일을 택해 한국1800축복가정회 天苑宮天勝支會 회원들 46명이 춘기 야유회를 경기도 용문산 용문사를 탐방하는 기회를 가졌습니다.

특별한 것은 어느 사찰과 달리 용문사에 관하여 시구를 남긴 선현들의 시비가 다수 있었습니다. 이는 아름다운 龍門山寺의 풍경을 感興 하기 위하여 조선조 오백년 사에 수많은 名賢 名士가 이곳을 찾아 자연의 풍치를 찬미하는 시문(詩文)을 남겼습니다. 옛 한시를 해역(解譯)하여 오늘 이곳을 찾는 모든 분들에게 옛 정서(情緖)를 되새기게 하고 오늘의 풍경을 옛 시정(詩情)으로 감동케 하기 위하여 시문(詩文)을 돌에 새기어 세우며 새로운 명소로서 이곳을 찾는 분들의 쉼터가 되고 역사성을 일깨우게 하였습니다.

詩選은 양평인물을 우선으로 하였으며, 이에 우리들이 학문적 인식 속에서 기억되는 분들의 작품을 중심으로 그 시비 몇 수를 소개할 예정입니다.

택당 이식 선생의 묘소가 양평에 있다는 것을 알게 되어 먼저 택당 선생의 시비를 소개하고자 합니다. 회원님들의 보다 깊은 이해로 도움 되길 바랍니다.

秋懷 (추회:가을 심사) - 澤堂 李植 (택당 이식)

萬木霑秋影(만목점추영) 나무들은 온통 가을 그림자에 젖어있고

楓林亦自誇(풍림역자과) 붉게 물든 단풍 숲 절로 뽐내누나

間松披錦瀱(간송피금계) 소나무 사이엔 솔잎 져 비단 깔아놓은 듯

蘸水起紅霞(잠수기홍하) 가득 찬 물에는 붉은 노을 일으키네

偶爾明人眼(우이명인안) 나도 모르게 그대 눈이 환히 밝아져

依然當物華(의연당물화) 예전의 화려한 가을 풍경 다시 맞았네

斜陽故嫵媚(사양고무미) 석양은 옛과 같이 아양을 떨려고 하는지

一半暫交加(일반잠교가) 절반은 갑자기 뒤섞이었네

※ 註

瀱 : 우물 계, 蘸 : 담길 잠, 物華 : 산과 물 자연계(自然界)의 아름다운 현상(現象),

嫵媚 : 몸가짐이 매우 아름답고 사랑스러움, 嫵 : 아리따울 무, 交加 : 서로 뒤섞임,

澤堂 李植선생의 출생은 선조 17년 1584년 현재 경기도 수원시 우정면 조암리에서 출생하였고, 인조 25년 1647년 경기도 양평군 양동면 쌍학리 택풍당에서 사망하여 쌍학리 산 9-1에 모셔졌습니다. 묘소는 외형이 호화롭거나 위엄이 있는 것이 아니고 상석에 분향석, 망주석, 그리고, 묘비 등으로 지극히 평범한 묘소로 보입니다.

후에 여주의 기천서원(沂川書院)에 제향 됐으며 문정(文靖)시호를 내렸고 1686년 영의정에 추증됐습니다.

선생은 조선 중기에, 대사헌, 형조판서, 예조판서 등을 역임한 문신이었습니다.

본관은 덕수(德水). 자는 여고(汝固), 호는 택당(澤堂) · 남궁외사(南宮外史) · 택구거사(澤癯居士). 좌의정 이행(李荇)의 현손(玄孫)입니다. 아버지는 좌찬성에 증직 된 이안성(李安性)이고 어머니는 무송 윤씨(茂松尹氏)로 공조참판 윤옥(尹玉)의 딸입니다.

전라북도 古阜에 있는 先考의 묘를 덕수이씨 世藏山으로 모신 이후 1610년(광해군 2) 별시 문과에 급제했다. 1613년 세자에게 경사(經史)와 도의(道義)를 가르친 정7품에 해당하는 설서(說書)를 거쳐 1616년 북평사(北評事)가 되었다. 이듬해에 선전관을 지냈다.

1618년 폐모론이 일어나자 정계에서 은퇴하여 경기도 지평(砥平)으로 낙향했다. 그 후에 남한강변에 택풍당(澤風堂)을 짓고 오직 학문에만 전념했다. 호를 택당이라 한 것은 여기에 연유한다. 1621년 관직에 나오라는 명을 계속 받았으나 이를 거부했다. 그래서 왕의 명령을 어겼다는 죄로 구속되기도 했다.(당시 楊根縣과 砥平縣을 후에 楊平郡으로 지역통합 함)

1623년 인조반정이 일어나 교분이 있었던 친구들이 조정의 주 요직에 진출하게 되자 발탁되어 이조 좌랑에 등용됐다. 이듬해에 부수찬 · 응교 · 사간 · 집의 등을 역임했다.

1625년(인조 3) 예조참의 · 동부승지 · 우참찬 등을 역임했고 다음 해에 대사간 · 대사성(大司成) · 좌부승지 등을 지냈고 1632년까지 대사간을 세 차례 역임했다. 임금의 종실을 사사로이 기리고 관직을 이유 없이 높이는 일이 법도에 어긋남을 논하다가 인조의 노여움을 사 간성현감으로 좌천되기도 했다. 1633년에 부제학을 거쳐 1636년에 대제학이 되었고, 1640년에 이조참판을 역임하였다.

이식은 1642년에 김상헌(金尙憲)과 함께 청나라를 배척할 것을 주장한다고 하여 중국의 심양(瀋陽)으로 잡혀갔다. 돌아올 때에 다시 의주(義州)에서 청나라 관리에게 붙잡혔으나 탈출하여 돌아왔다. 1643년 대사헌과 형조판서를, 1644년 예조 · 이조의 판서 등 조정의 주요직을 두루 역임했다.

1646년 별시관(別試官)으로 과거 시험의 문제를 출제하였는데 그가 출제한 문제에 역모의 뜻이 있다고 하여 관직이 삭탈 되기도 했다.

이식은 문장이 뛰어나 신흠(申欽) · 이정구(李廷龜) · 장유(張維)와 함께 한문 四大家로 꼽혔으며 그의 문하에서 많은 문인과 학자가 배출됐다.

문집으로는 『澤堂集』이 전하는데 한시의 모든 갈래에 두루 능숙했고 많은 작품을 남겼다. 대체로 정경의 묘사가 뛰어나고 감상에 치우치지 않고 있는 그대로의 풍광을 읊은 시가 많다. 고체에 뛰어나다는 평가를 받았고 五言律詩에 특색을 발휘했다. 『초학자훈증집(初學字訓增輯)』 · 『두시비해(杜詩批解)』 등을 저술했으며 『수성지(水城志)』 · 『야사초본(野史初本)』 등을 편찬했다.

김택영(金澤榮)에 의하여 여한구대가(麗韓九大家)의 한 사람으로 꼽히는 그의 문장은 우리나라의 정통적인 고문으로 높이 평가받는다. 『여한십가문초(麗韓十家文鈔)』에는 「사간원차자(司諫院箚子)」 등의 6편의 글이 수록되어 있다.

韓國1800祝福家庭會 天勝支會 최 종 만 정리

관련자료

-

이전

-

다음